「なんか自慢話聞かせて」

「自慢話ですかぁ……」

グロスマスターKは急に仕事をするふりをしながら黙ってしまった。

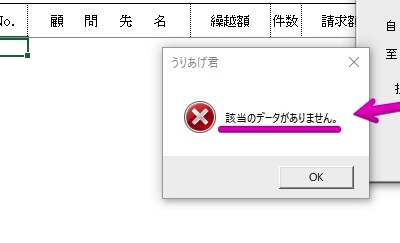

目が曇り、頼りなく泳いでいる。検索をかけたら「該当するデータはありません」とつれなくシンプルで正しい答えが出たみたいだった。あー面白い。

仕事の合間には読みやすく止めやすい本を読むことにしているのだが最近は虫明亜呂無の「女の足指と電話機」というおしゃれなエッセイ集を読んでいる。おしゃれといっても内容が軽いわけではないし1960年代、70年代にかけての文学、演劇,映画、美術など多岐にわたったテーマへの食いつきは深い。

その中に「追憶のプルースト」という章があり夏目漱石の恋人に関する一節があった。

小坂晋という学者が江藤淳の説に対して反論する形で自説を展開しているのだがそれを虫明氏がそれもあるかな、という感じで評価していた。

『あれ、あの話かな……』

僕のゴミ箱同然の脳内データベースのモニターに40年前の一シーンが鮮明に蘇った。

僕は岡山大学一年生、教養の日本文学の授業を受けていた。200人ほど入る講義室の一番後ろで僕はいつものように教師の似顔絵を描いていた。その頃の僕は「怒り」が常態化していた。何に向けて怒っていたのかもう具体的には忘れてしまったがとにかく自分の周りのすべてに怒っていた。その頃読んだJohn Osbornの「怒りをこめて振り返れ」という本に影響を受けていたのかもしれないしいつも怒っていたからその本を読んだのかもしれない。あるいは1972年の世界の中で若者たるものとりあえず怒っていなければ、とでも思っていただけかもしれない。

その表現行為が授業中にせっせと教師の似顔絵を描くことだったとしたらこんなにアホな話もないのだが。

その似顔絵が見事完成したあたりで教師がちょっと面白い話をしますが、といった感じで自分の研究テーマについて話を始めた。

その教師が小坂晋氏であり、その内容が漱石の恋人についての話だった。

当時文壇や日本文学界での通説では漱石の恋愛対象は兄嫁の登世ということになっていてそれを主張していたのが漱石研究家でもあり文芸評論の第一人者であった江藤淳だった。小坂先生の説では大塚楠緒子という女性こそが本当の漱石の意中の人であり、「坊ちゃん」も「草枕」もその叶わなかった恋が背景にあって生まれた作品であるということだった。小坂先生はその説に絶対的な自信を持っておられたみたいで壇上の先生の誇らしげな顔はその授業の中で突出して僕の印象に残った。そしてそのエピソード自体が何故か僕の怒りの対象になってしまったのである。

『なにしょうもないこと自慢しとんねん!重箱の隅の腐った飯粒がそんなに美味いんか!』

当時の僕には大学の先生の話はなんでも自慢話に聞こえたしそれらは何も僕に生きる力を与えてくれるものではなかった。若者にとっては偉い大人の存在自体が目障りで彼らから与えられるものはすべて威圧的で自分の行く先を塞ぐものに見えた。

そういう手のつけられないひねくれた耳で聞けば普通の話がもう自慢話に聞こえたし、それを素直に受け入れる友人が馬鹿に思えた。

若者の傲慢というものは今思えばまことに醜悪でたちが悪い。

あれから40年が経った。そして思わぬ形で再び僕は小坂先生の学説に出会った。正直言って僕は今でも評論家や学者が好きではない。でも小坂先生が自分の説を打ち立てるのにどれほどの苦労をしたのか、どれほどの文献を読み尽くしたか、そして江藤淳という大きな権威に反論するということが少なくないリスクを伴うことであったのか、そんなことは想像出来るようにはなった。漱石の恋人が誰であったかとうことが決して重箱の隅をつつくだけのことではなく日本文学史の中でそれなりに意味を持つことであったらしいということも少し受け入れられるようになった。事実それから数年後大岡昇平は江藤淳に対して「漱石の恋人が兄嫁であったことに執着しすぎていて漱石の作品を見誤っている」という批判をして文壇で結構ホットな論争をまきおこしている。

40年遅れではあるが僕は小坂説に対し「いいね!」を一票投じさせて頂きたい。ごめんなさい。

話を虫明亜呂無の本に戻すがこの「女の足指と電話機」というエッセイは本当に面白い。そして何より僕が感心するのは映画、芝居、スポーツなど通俗をテーマにしながらそれを実に優雅で透明なエッセンスに浄化する力であり、そのような高度な文芸力の発表された媒体が驚くことに文芸春秋や群像などではなくスポーツ・ニッポンや競馬ニホンなどであったことだ。そんな世俗まっただ中の新聞や雑誌にしか発表の場が与えられなかったとうより僕にはそこを狙って虫明亜呂無は書いたのではないかと思う。イエスキリストが馬小屋で生まれたように、という比喩が適切かどうかわからないけれど輝けるものはもっとも卑しいものの中でも輝きは失われないしむしろ取り澄ました嘘くさい上品さを破壊する効果も同時に持つのではないか。これが昭和という時代が生み出したささやかな味わい深い奇跡であるなら僕は昭和の人間であることを密かに誇りに思いたいほどである。

残念ながら二十年以上前に虫明亜呂無は亡くなってしまったが僕はいつかこの才能が正当に評価され直す日が来ることを夢見ている。

ここまで書いてふと思ったのだが僕のこんな文章でも怒れる若者が読めばやはりいやらしい自慢話に聞こえるのかもしれないね。ならばひたすら黙して語らなかったグロスマスターKの方がずっと人間として上等なのかもしれない。まさか、とは思うけど……。