前回が二月だったからそれから7ヶ月が経った。その間に僕は五回の個展をした。それぞれに有り難い出会いや思い出す度に笑ってしまうようなこと、個展会場の内外でいろんなことがあった。

僕の生活サイクルは個展を中心に成り立っている。けれどそれらが連続しているといわゆる「区切り」がつかない。そういうわけでこんなに久しぶりになってしまった。

だが久しぶりに書こうとすると何をどう書いたらいいかわからない。そもそも何故こんなことを延々と続けているのかがわからない。犬のおまわりさんに聞いてみよう。

SNSのようにもっと気楽にそのときそのときの気分で書いてしまえばいいのだろうがどうもそういうのとは違う気がしてしまうのだ。決してかしこまっているわけではないし(かしこまりかたがまずわからない)これがSNSより上等なものだとは微塵も思わない。ただこれは文章を書いているという自覚はある。文章を書くことの意味には書いている時にやはり何かを作っているという快感がある。それとあれやこれやごちゃごちゃに混乱している自分の脳の中をいくらか整理できるような気もする。誰かに向けて情報発信している気はさらさらない。それでも言葉というものは否応なくどこかへ向かおうとする。この言葉も誰にも読まれなければ存在しないのと同じだ。今あなたが読んでくれているから存在する。だからあなたに感謝しています。

でも何度もこんなことは辞めてしまおうかと考えたのだが一度始めたことを辞めるのは結構難しい。テキトーに始めることはできるのだが辞めるにはそれなりのちゃんとした理由や踏ん切りというものがいる。

よくメディアの人が「始めたきっかけは?」と判で押したようにお聞きになるがそんなにすっきりと正確に答えるのは難しい。僕はだいたい「忘れました」と答えるがそれは翻訳すると「うまくまとめて答えられないので勘弁して下さい」ということである。

だがもし僕が何かを辞めたとしてその理由を聞かれたらもう少し丁寧に具体的に答えられるだろう。

ま、ともかくこのグロスカウンターは辞める理由と踏ん切りがつかないのでもうしばらくは続けます。

さてだらだらと言い訳じみた前ふりを書きながら『どうしたもんだべなあ』と考えていたのだが前ふりの流れで「辞めた」話を一つ。

僕と若干でも個人的なお付き合いがある方ならもうご存知であろうが今年の三月一杯で僕は30年続けた就実短期大学の非常勤講師を辞めた。その時もいろんな人から「何故?」と聞かれたが幾つか嘘ではない答えがある。

先ずは三年前に引っ越しをして朝の通勤に車で一時間かかるようになってしまったこと。それと非常勤講師という仕事はそんなに何十年もやる仕事じゃないよな、と前から思っていて今から二年ぐらい前に『辞めたらどうなんだろ』と思ったらすごくいい考えに思えたことなど。

そう答えると皆さん「ふーん」ぐらいの煮え切らない同意はして下さる。こちらも答えながら『そうなんやろか・・・』と煮え切らないのだが完全に意を述べ尽くした答えなんかは多分ないのだろう。

「何故?」と聞かれての答えはだいたいそんなもんじゃないのかな。

ま、ともかく30年使った教室をへとへとになりながら片付け、後任の先生も決まって無事辞めてみたらどうだったかというとこれが実に快適であった。

身を守る鎧を脱ぎ捨てて身一つになったような感じかな。もちろん非常勤講師という職業は身を守るには少々薄っぺらな、鎧というよりはTシャツ程度のガードではあったが裸とはやはり違っていた。それなりの安全性を保証してくれているのと同時にそれなりの重さを肩のあたりに感じ続けてもいたことを脱いでみたらよくわかった。もちろん僕は望んでその仕事を得たわけであり、就実短期大学という学校も好きだった。

就実という言葉は「去華就実」とう言葉からとられたものらしく思い切りガリガリと噛み砕いて言うなら「ちゃらちゃらせずにしっかり働いて生きていけ」ということだ。

十年ほど前までは女子大であったことを思えばこれは随分と現代的ではっきりしたメッセージであったと思う。

僕はこの指針は好きだし学生もおおむね可愛かった。30年の間にはバブル期もあり就職氷河期もあった。どんな社会の情勢時期に生まれ育つかということは運でしかない。短大は入学年と卒業年しかない。だから入学と同時に就職活動は始まっているようなもので二年になれば待ったなしの本番である。僕が担当していた工芸実習という授業は二年次に開講されていたから四月の最初の授業の時からリクルートスーツを着て来る子もいた。バブル期には夏休み前にほとんどの子が内定をもらっていたが氷河期の子達はリクルートスーツを着ている期間が長かった。 就実大学、短大はなかなか経営が上手で前向きだったみたいで僕がいた間にも次々と新しい学部ができ、校舎もどんどん近代的で立派なものに建て変わっていったが僕の教室であるF館だけはまるで近代都市の盲点に残ったスラムみたいでとにかく暑くて寒かった。

だから20本ほどのバーナーを同時に点火した状態の7月8月の教室の暑さは比較的快適な環境で育ったであろう彼女達には酷なものだったはずだ。

なかなか内定をもらえない子達にとってリクルートスーツを着たままバーナーの前に座り続ける時間はどんなものだったのだろう。周りの友達が次々に就職活動から解放されていくなかで自分だけが暑さに耐えながら来る日も来る日も会社訪問にでかけ、何十社の人事担当者から「あなたは必要ありません」と言われるのはどれほど惨いことだったろう。その子達に僕が出来ることは何もなかった。だがそんな若い人達との時間は今の僕を形作っている主たる要素の一つであることは間違いない。

今大学というところから逃げ出してみて振り返れば何もかもいい思い出としてひとまとめに段ボール箱に入れて「解決済み」のシールを貼ってしまいこんでしまいたいところだがどうしても忘れられないのは氷河期のリクルートスーツガールズのことである。

辞めた話つながりで直近の話をもう一つ。

8月31日から銀座のギャラリー田中で個展をした。その時本当に久しぶりに岡山大学の美術部で一緒だった中島君に会った。

彼は久留米出身の大男の九州男児でキャンパスをのしのし歩く姿は嫌でも目立っていた。

だが彼は一年を待たずして「俺は絵描きになる」と言い残して中退(今回聞いたところでは授業料を払わなかったから除籍が正しいらしいが)し、上京した。彼が岡山大学を辞めた理由ははっきりしている。ここでは自分が欲しいものは手に入らないと見切ったからで何の未練もなかっただろう。その後彼は庭師を生業としながら絵を描いていた。多分30年ほど前に一度東京で会ったことがあるがその後の消息はどこからも聞こえてこなかった。だから今回30年ぶりに会う時僕は彼がどのような30年を送ったのか知らなかったのだがやはり中島は中島、呆れるほどそのまんま、であった。

個展二日目の朝、ギャラリーと同じビルに入っているスタバで待ち合わせをし、僕の方が10分ほど早く着いた。入口近くの角の席に座って外を見ていたらあの1972年の岡大キャンパスで見たのと同じ歩き方をした大男がガラス越しに手を振った。

しばらく彼の今の生活、今描いている絵などの話をし、それから僕の個展会場であるギャラリーに入った。一通り作品を眺めた後どっかと椅子に腰掛けてまた僕や田中さんと絵の話をしていた。思えば僕には何人か絵描きの友人はいるが彼らとこのようにストレートに絵の話をしたことはない。なんだか絵の話、特に何故絵を描くのかみたいな話はちょっと青臭くて気恥ずかしいところがある。それを少しもためらいもせずにするところはまったく昔のままだった。彼はあっさりと大学を辞めたが中島自身であることは完璧に継続しているようだった。

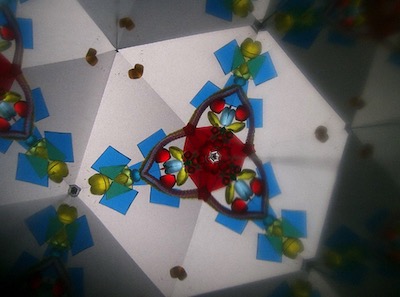

ちょうど中島がいる時に細井厚子さんという方が作品を買ってくれた。彼女は田中さんが紹介してくれたところによれば「万華鏡」作家ということだった。彼女に対しても中島は堂々と無遠慮に制作の心境等を聞いていた。僕は内心細井さんに『申し訳ないな』と思った。初対面の大男に正面からにらまれて芸術の精神性なんぞ聞かれてもただ恐ろしいだけで困るのではないかと思ったのだが彼女はそんなそぶりも見せず丁寧に答えておられた。

そのうちに田中さんが細井さんの作品である小振りな一本の万華鏡を見せて下さった。

万華鏡というものは基本的にどれでも美しくて愛らしい、どこか子供の頃を思い出させる魔法の筒である。だが僕は細井さんの万華鏡をどれどれとばかりに覗き込んで言葉を失った。たぶんポカンと口がだらしなく開きっ放しだったと思う。

それがどう素晴らしかったかはここには書かない。

誰にも素晴らしいものを自分の目で見て驚く権利があるはずだから。

来年細井さんはギャラリー田中で個展をされるらしい。中島は必ず行くと言っていた。たぶん僕は行かない。今回何も知らずにたまたま得たイメージをもうしばらくそのままにしておきたい、と思っている。

田中さんによれば細井さんはすでに売れっ子の作家らしい。万華鏡に少しでも興味をお持ちの方なら皆さん知っているのだろう。だが僕は知らなかった。

知らないということはなんて素敵なことなんだろう。

今回あの純粋さと無骨さを数十年変わらず持ち続けていた中島君との再会と細井さんの夢のような万華鏡との出会いは妙な具合に組み合わされて僕の幸せな記憶になった。

さて、僕は岡山に帰り着き久しぶりにグロスの珈琲を飲んでいる。

話題は最近僕がGyao!というサイトで好んで見ている「ローマ警察殺人課アウレリオ・ゼン」というドラマの話である。

「やっぱローマはええね。刑事でさえ仕立てのいいスーツ着てるし。

朝の出がけの一杯の珈琲は当然エスプレッソ!家の中は年代物の家具やら絵やらが当たり前に溶け込んでいて歴史そのものの中で誰もが暮らしているんだわ。街並はライムストーンの色調にポイントは黒と白。おっしゃれやねえ。ローマを見ずして死ぬなとはよう言ったもんや。一度行ってみたいなあ・・・」

ちょっと遠くを見る目をしながら残りの珈琲をすする僕をグロスマスターKは虚ろな横目で見ながら「僕、行ったことあります」と一言おっしゃった。僕は「へー」と平静を装いながら頭の中では素早くKの後ろに回り込んでバックドロップでKの頭をかち割る映像をくっきりと思い描いたのであった。いいね!