1章

ジョージナカシマは20世紀を代表する家具作家でありオリジナルなら椅子、テーブルのセットでたぶん1000万円は下らない。僕はその有り難い椅子に浅く腰掛け、大阪のクレージーな紳士達の話をおとなしく聞いていた。

「あれ、どないして使うんや?」

「そら真ん中にあいてる穴に線香さして使うんやろ」

「ふーん、そうか・・・」

大阪南船場のギャラリー縄(しょう)の個展の初日、今朝がたからの軽いギックリ腰に怯えながら僕はジョージナカシマの代表作コノイドチェアに不自然な格好で座っていた。この応接セットはギャラリー縄の前身セントラルギャラリーが1973年にオープンした時からあるものらしい。板の耳を部分的に残した天板がとてもテキトーなのにモダンでかっこいい。オーナーの尾崎さんが長年にわたって記したタバコの焼け焦げがあちらこちらに時を刻んでいるがそれもいわば味であり、自然木とナカシマのセンスがあいまってやはり名品である。

向かいに座った紳士二人は最近僕の作品をよく買って下さるコレクターのMさんとTさんだが今までは主に焼き物を集めておられた。

今話しておられるのもTさんがなんだか妙ないきさつで手に入れてしまった小さな器のことであり、その器の真ん中にあけられた小さい穴がいったいなんのためのものなのかを議論しておられる。

大阪のややこしいおじさんによく見られる癖なのかもしれないが好きなもの、面白いことを話していると眉間にしわを寄せてだんだん不機嫌な表情になってくる。だがそれは上機嫌な証拠なのだ。

彼らの話はあまりにマニアック過ぎて僕はほとんどついて行けないがとにかく聞く話としてはやたら面白い。名人級の噺家の話がとくに笑えなくても聞いていて良い気分になるようなものかもしれない。

面白くないのにやたら笑いを差し挟まないといけないように思い込んでいるぺらぺらな会話よりもちろんずっと面白い。

そうこうしているとそこにもう一人常連が加わった。そのかたは増田さんといって能面師なのだが僕が知り合いになったころにはすでにもう一つのフィールドである管楽器の製作をしておられた。それはバードフラジオレットと言ってバロックの頃に貴族が鳥の鳴き声を訓練する為に使った笛のことでそれが進化してリコーダーになった。

毎回僕がここで個展をする時に新作を持ってきて見せてくれるのだが本当に美しいものである。黒檀、ローズウッドなどの堅い木と象牙、銀などを組み合わせて作られるその笛は美術品としても充分楽しめる。

増田さんはそのようなユニークな作家であるのと同時に二十歳そこそこの若い頃から骨董屋に出入りして古美術の世界に足を踏み入れその教養、眼力も大したお方なのだ。

その増田さんを加えて大阪紳士達の丁々発止がひとしきり続いた後増田さんがあるぐい飲みの話を始められた。それは加藤孝俊という陶芸家の「腹八分」という銘のぐいのみで、なぜ腹八分かと言うと器の底に竜の立体的な彫刻が施されていてその背中のあたりに小さな穴があいているのでその穴より上には酒が注げないということらしい。増田さんは何十年もそのぐい飲みが欲しくてならなかったのにどうしても手に入れることが叶わなかった因縁のぐい飲みであるという話であった。

その話を聞いていたMさんとTさんは眉間のしわを寄せたまま複雑な表情で顔を見合わせた。

「あれとちゃうんか?」

「線香立て、やな」

先ほどの話をお二人が増田さんにすると増田さんはやはり複雑きわまりない表情で眉間にしわを寄せ、言葉を失い、少しうつむいて溜め息をついた。

2章

僕の誕生日にNとそのお嬢さんAちゃんが岡山のお気に入りの料理屋さんでご馳走してくれることになってその時間あわせに本屋で立ち読みをしていた。僕は美術書のところをぶらぶらして一冊の本を手に取った。僕は本を選ぶ時一番重要視するのは装釘である。装釘の汚い本は例えただの立ち読みでも手に取る気がしない。その本は背表紙が触り心地の良さそうな印象で活字も小さく上品だったので思わず手に取ってぱらぱらとめくってみた。「画家の食卓」というその本はクレー、フェルメール、有元利夫などの古今東西の画家の好きだった、あるいはよく食べた料理を画家の人生と重ねながら紹介していく本で、美しいしとても面白かった。結局その本をNがプレゼントしてくれることになって僕はその第一章にあったクレーの「ポルチニ茸のリゾット」を後日作ってNとAちゃんに食べてもらった。その時にこれは「画家の食卓」という本のレシピ通りに作ったのだ、その著者は「林 綾野」という人だと言ったところAちゃんはちょっと驚いて来週私はその林さんと仕事の打ち合わせの後に食事をすると言う。よかったら食事の時に合流しないかと誘ってくれたがなんだかそんなうまい具合の偶然にのっかっていいのだろうかと少しためらったものの結局一緒にイタリアンを食べることになった。Aちゃんは今や現代美術の聖地といっていい香川県直島の地中美術館の仕事をしているのだが今年はトリエンナーレである瀬戸内国際芸術祭の年であり、林さんもその関係で何度か東京から直島を訪れていてそういういきさつでよく知っているということであった。

実際お目にかかってみると林さんはとても気さくでよく食べ、飲み、喋る方で楽しいひとときを過ごさせて頂いたのだが好きな画家も随分と共通していてそういう好みの重なりが僕とその本を出会わせたのかとも思ったけれどそれにしてもかなり確率の低い偶然だったな、と今でも思う。無数にある本屋の本のうちたまたま手に取った一冊の著者と10日以内に一緒にご飯を食べる確率、などという設定がまず虫が良過ぎて統計学の先生(だけではないよね)に叱られそうである。

3章

僕はよく図書館に行く。行くとだいたい7~8冊の本を借りてきて仕事の合間に読む。もう16、7年ぐらいテレビのない生活をしているので息抜きとか生活のめりはりをつけるには本を読むのが一番手っ取り早くて気に入っている。

その借りてきた本を読む順番は別に原則などないのだがベッドに寝転がって読むのは手で支えやすい文庫で、食卓に置いて読むのが大判の本であることが多い。つまり読む場所はベッドか食卓の二カ所で、食卓で読むのは食事をしながらなので一冊読み終えるのに足掛けでいうと随分日にちがかかる。なぜなら僕は食事の支度も食べるのもすごく早いのだ。それに食べながら読むのだから本から目を離す回数も多くてついさっきまで読んでいたところを見失ってうろうろページの上を目が彷徨うこともある。

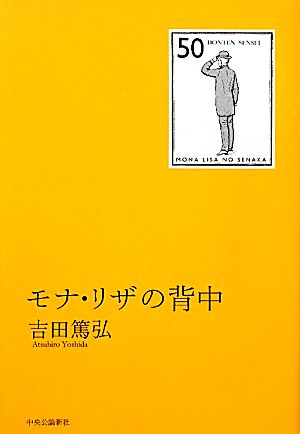

先日借りてきたミステリー系の文庫本を全部読んでしまって残った二冊の本をベッドでは吉田篤弘という作家の「モナリザの背中」という本、食卓では現代美術系の絵描きである大竹伸朗の「見えない音、聴こえない絵」という本を平行して読んでいた。

その時になんだか変だなあ、と思ったのは時々どちらの本を読んでいるのかわからなくなることがあったからである。「モナリザの背中」はややシュールな小説であり、「見えない音、聴こえない絵」の方はエッセイである。文体も本の構成も全然違うのにまるで一冊の本をベッドと食卓とで順番に読んでいるような気さえした。一言でいうと(また随分と乱暴な!)「絵のこちら側とあちら側」という共通のテーマがあるようでそれはかなり美学的にデリケートで本質的な問題を小説と私的な経験を通してのエッセイとに分けて同じ人が書いたような錯覚を覚えてしまうほど感触が似ていたのである。こんなことも僕の読書歴のなかでは初めてのことだった。例え同じ作家の本であってもどちらを読んでいるのかわからなくなるなんてことはまずない。同じ時代に活躍している二人の人間ではあるがたぶん吉田篤弘と大竹伸朗には交流はないと思うし、たまたま同じ時に平行して読まなければ僕だってこの二冊の本の雰囲気の酷似には気がつかなかっただろう。

この3つの章に書いたことはわりと最近僕が実際に経験したことである。

こういうことは本当は誰の身にもしょっちゅう起きていることなのかもしれない。よくよく考えてみればすごい偶然みたいなことも見る方向や高さを変えれば必然であり、逆に当たり前に見過ごしていることの中にも「よくこんなことが起きたもんだなぁ」と感心してもいいようなことが混じっているのかもしれない。どちらにしてもおきたことのほとんどは大きな網の目からぽろぽろとふるい落とされ、きれいさっぱり過去になる。「すっごい!」とか「えーっ!」とか一時的に熱せられた言葉はあっけなく冷め、忘れられる。だが僕はこの0.1%の偶然というものが好きなのだ。偶然だか必然だかわからないけれどまるで何かの暗示のような、符牒のような意味のありそうな思わせぶりな出来事というのが好きなのである。その物語の始まりのような一瞬というやつを忘れたくないのである。

最近大安売りに出ている「神~」だとか「奇跡の~」というジャンルのこととはまったく違うことだけは一応断っておきたいのだが僕が好きなのはあくまで誰かの意思や努力や能力などとは関係なくて、だから感動とも何の関係もない。あらためて振り返ってみて0.1%ぐらいの確率でしか考えられないよなぁと思うだけで間違っても感動して泣いたりはしない。絶不調だった選手の四打席連続ホームランより彷徨える一つのぐい飲みがひきおこすやっかいな紳士達の頭の上に浮かぶ?マークの方が僕の好みである、に過ぎない。

これも今回の話とはなんの関係もないがグロスマスターKの頭の上にもよく?マークが漂っている。こればかりは僕にも面白がりようがないくらいわけのわからない代物のようでしばらくすると勝手に納得したり忘れたりしておられるようである。

それもまたある意味かなり面白い。